九月的高原,天空湛藍如洗,金黃的秋意悄然鋪展,川西的旅游旺季漸近尾聲。當游客們陸續離去,喧囂過后的大地重歸寧靜,有一群人的腳步卻從未停歇。他們穿行濕地、翻越林海、跋涉草原,用腳步丈量生態的邊界,用法治與熱忱堅守著自然最原始的本真。

他們是圣潔甘孜的守護者,是甘孜檢察人。在青藏高原東南緣,他們以法治為筆,以山河為卷,將雪域高原的“詩”與“遠方”,悉數寫進四川最美的畫卷里。

01

無言的山川河流

有了司法“代言人”

甘孜州是長江、黃河上游最重要的水源涵養地,也是一座巨大的生態寶庫。然而利益的誘惑,卻讓盜伐者將黑手一次次伸向這些無言的生命。

2024年6月,九龍縣三巖龍鄉,一輛紅色貨車在衛生院外被攔下。車上有14株野生黃楊木,其中,2株是上百年的三級古樹,價值近3萬元。這起看似普通的案件,卻揭開了一個跨區域盜伐野生植物的黑色產業鏈。

調查顯示,從2024年4月起,劉某、劉某某等人就穿梭于甘孜州康定市和涼山州木里縣的密林中,以掘根的方式盜挖野生黃楊木。他們通過網絡平臺尋找買家,44株黃楊木被明碼標價,涉案金額高達22.2萬元。更令人痛心的是,這些人還在木里縣盜伐了12株柏樹,立木蓄積量近10立方米。

“這些行為不僅觸犯法律,更對當地水土保持和生物多樣性造成嚴重破壞。”九龍縣檢察院檢察官痛心地說道。今年4月,九龍縣檢察院以劉某等9名被告人涉嫌盜竊罪、盜伐林木罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪,依法向法院提起公訴和刑事附帶民事公益訴訟。法院經公開開庭審理,采納了檢察院公訴意見和量刑建議,對9名被告人判處8個月至3年5個月不等的有期徒刑,并責令其中6人共同賠償生態環境修復費用12000元。

近年來,甘孜檢察機關深入踐行習近平生態文明思想,堅定不移貫徹“綠水青山就是金山銀山”理念,緊緊圍繞“生態建州”戰略及甘孜州創建“國家全域旅游示范區、國家生態文明建設示范區、市域社會治理現代化示范州”工作大局,持續織密生態環境保護法治網絡,助推實現生物多樣性保護、生態資源可持續利用與旅游經濟高質量發展的多贏局面。甘孜檢察機關通過公益訴訟為生態環境“發聲”,讓無言的山川河流有了司法“代言人”;加強與公安、林草、市場監管等多部門協作,嚴厲打擊非法獵捕、交易珍貴瀕危野生動物等違法犯罪行為;持續落實長江“十年禁漁”計劃,扎實推進生物多樣性保護工程;創新建立2個“補植復綠”司法基地,通過補植復綠、增殖放流、土地復墾等方式修復生態環境。今年以來,全州檢察機關已辦理涉野生動植物刑事附帶民事訴訟案件22件,辦理涉生態環境公益訴訟案件4件,成功補植樹木15萬余株,追償生態損害賠償金12000元。

甘孜州檢察院與石渠縣檢察院在長沙貢瑪國家級自然保護區摸排案件線索

今年7月,檢察官們的目光投向了平均海拔4600米的長沙貢瑪國家級自然保護區。這片位于“中華水塔”三江源腹地的濕地,是黑頸鶴、雪豹等200余種珍稀物種的棲息地,年均向長江、黃河輸送清潔水源逾百億立方米。無人機航拍顯示,保護區內存在多處生態隱患:違規采挖的蕨麻坑洞、遺留毛坯路碾壓植被、廢棄網圍欄未清理、界樁損壞導致功能區劃模糊……這些問題如同“生態絆腳石”,威脅著這片“地球之腎”的健康。

對此,甘孜州檢察院創新采用“1+1+N”專案辦案模式,聯合石渠縣檢察院開展立案調查和分層監督。檢察建議發出后,石渠縣政府立即部署整改,投入29萬元生態修復資金,完成2000個界樁重新排序,設置科學卡點,推行規范化通行證管理。如今,該濕地生態修復項目已納入省級“十五五”規劃重點項目庫。

法治的力量,正悄然重塑高原的呼吸。

02

“檢察藍”擦亮

文旅融合發展金名片

在丹巴縣的高山峽谷間,一座座古碉樓靜靜矗立。它們是嘉絨藏族千年的記憶,是石頭寫就的史詩,卻在風雨侵蝕與保護缺位中日漸凋零。2022年,丹巴縣檢察院毅然肩負起“公共利益代表”的使命,開啟了一場守護文化根脈的司法實踐。

檢察官們的足跡遍及5個鄉鎮、13個行政村,對40余座古碉樓展開全面“體檢”。通過實地走訪、問卷調查和調取資料,他們發現古碉樓保護存在管理制度未落實、安全隱患突出、日常維護不到位三大難題。在梭坡鄉,一座家碉和一座碉樓遺跡的破損狀況令人揪心——這些承載民族記憶的建筑瑰寶,正面臨著消失的危險。

檢察官對丹巴境內古碉進行實地摸排

2022年11月,一場凝聚共識的聽證會在丹巴縣檢察院召開。在充分聽取各方意見后,檢察機關向相關部門發出行政公益訴訟訴前檢察建議書,督促其依法履行丹巴古碉保護監管職責,及時制止破壞損毀行為,追究相關人員責任,限期開展維修整治,并加強文物保護宣傳,推動形成全社會參與護文物、同心協力守遺產的良好氛圍。收到檢察建議后,丹巴縣委縣政府高度重視,擬出臺專門保護辦法,并將古碉群納入旅游規劃,爭取到200余萬元專項維修資金。

如今,十三角古碉得到了搶救性維修,10處安全隱患完成整改;文旅等相關部門及所涉12個鄉(鎮)全面完成古碉群文物保護單位標志的設立工作;在古碉最多的梭坡鄉,不僅成立了古碉群保護工作領導小組,所轄8個行政村也分別設立村級保護小組,實現古碉保護社會化、常態化。“這些古碉是我們的根,現在大家都知道要保護它們了。”村民的笑容里,是文化自信的回歸。

在更廣闊的高原上,更多的檢察力量正在守護著這片土地的美麗與傳承。

白玉縣檢察院立足地域特色和人文歷史,在世界現存野生白唇鹿分布最集中的區域之一——察青松多白唇鹿國家級自然保護區,國家級藏族金屬鍛造技藝和省級門薩唐卡技藝的核心傳承地——俄色呷瑪文化藝術博物館,創新設立檢察工作室(站),探索“檢察官+自然保護區”協作機制保護生物多樣性與生態系統完整性,著力構建“檢館協同、同頻發力”的文物和文化遺產保護新格局。

俄色呷瑪文化藝術博物館檢察工作站舉辦揭牌儀式

在“天空之城”,理塘縣檢察院成立“綠色格聶”公益訴訟檢察室。5名團隊成員常年穿梭于草原與雪山之間,系統排查人文與自然旅游資源,借助無人機等高新技術裝備精準調查取證,建立健全長效監督機制,以法治力量呵護這片圣潔土地上人與自然和諧相處的生活方式。其辦理的“海子山國家級自然保護區‘格聶之眼’公益訴訟案”,獲評“四川省檢察機關行政公益訴訟訴前程序十大典型案例”,成為高原生態司法保護的典范。

“綠色格聶”檢察干警對古樹相關情況進行測量記錄

稻城縣檢察院率先打造“亞丁新楓”文旅檢察工作室,并推出甘孜州首個文旅檢察數字化平臺——“亞丁新楓”小程序。借助指尖監督、普法點播、風險預警等多元路徑,高效化解旅游矛盾,切實保障游客權益。目前,小程序二維碼已覆蓋亞丁景區、皮洛遺址等核心區域,形成線上線下協同保護網絡,實現對文旅資源的系統化、智慧化守護。

03

讓每段旅途安心

讓每次相遇溫暖

川西高原的公路,不僅是當地群眾出行的生命線,也是串聯起雪山草原湖泊的“旅游黃金線”,但在壯麗風景的背后,安全隱患也曾悄然潛伏。

今年旅游旺季前,康定市檢察院“貢嘎木蘭”公益訴訟辦案團隊在開展道路交通安全隱患排查專項行動中發現,某鄉村主干道出現10余米路基垮塌,且無有效防護措施和警示標識。這條道路不僅是當地30余戶村民出行的唯一通道,也是繁忙的旅游支線,每日車流人流不斷,風險暗涌。

辦案團隊隨即啟動行政公益訴訟程序,經調查取證后,向主管部門發出一份“辣味十足”的檢察建議,直指道路養護管理職責缺失、安全隱患排查不到位等問題,并提出具體整改方案。檢察建議迅速落地生效:警示標志連夜全部安裝,施工隊伍火速進場搶修,曾經的“風險點”正加速轉變為“安全線”。

這僅是甘孜檢察機關護航文旅發展的一個片段。近年來,全州檢察機關緊緊圍繞“國家全域旅游示范區”創建工作,持續開展“守護青藏高原綠水青山,護航長江黃河上游生態屏障”專項監督,一體化推進國道317、318沿線生態環境保護,督促相關部門完善觀景臺與服務區設施、規范道路交通秩序、整治不文明行為,讓“詩和遠方”在安全與文明中相遇。

在扎嘎圣山風景區,面對堆積的破舊經幡、破損的棧道和懸掛的廢棄物,檢察機關創新采取“檢察監督+行政履行+社會參與”治理模式,通過召開聽證會,邀請人大代表、政協委員、相關部門和志愿者共同協商,最終形成了既尊重宗教習俗又維護景區環境的解決方案,成功破解了生態保護與民俗傳承的兩難命題。隨著整治推進,扎嘎圣山煥然一新:棧道修葺穩固,廢棄物清理干凈,經幡也在指定區域迎風飄揚。

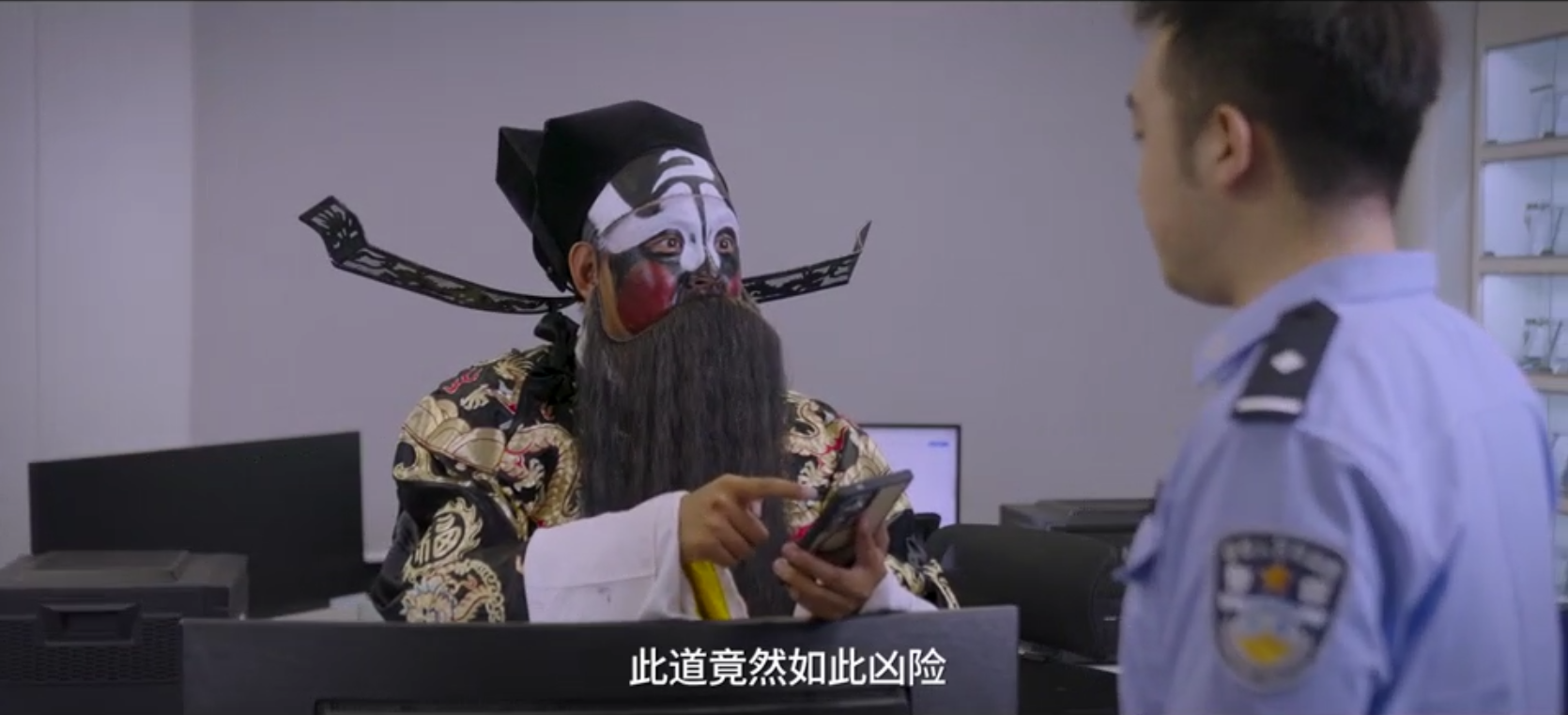

“福地色達·金馬之邀”游牧文化旅游季期間,色達縣檢察院在游客集散中心設立法律咨詢臺,開展“檢察護航企業行·游客權益零距離”普法宣傳活動。針對“低價團”陷阱、強制購物等亂象,檢察干警現場解讀旅游法、消費者權益保護法,為游客和經營者提供法律咨詢和維權指導,營造安心旅游環境。

檢察服務巡邏隊護航縣文化旅游帳篷節

石渠縣黃河流域文化旅游帳篷季開設在廣袤草原上,現場,檢察服務巡邏隊化身“安全守護者”與“文明引導員”,穿梭于五彩帳篷之間,開展全覆蓋“安全體檢”:認真檢查食品保質期,排查消防安全隱患,現場受理法律咨詢,及時調解涉旅糾紛,全力保障活動平穩有序。即便高原驟雨突至,他們依然堅守。那一片被雨水打濕的“檢察藍”,成為了群眾眼中最溫暖最安心的存在。