在隴東大地的群山之間,南梁作為陜甘邊革命根據(jù)地的搖籃,其烽火歲月已深深刻入歷史。甘肅省華池縣這片紅色熱土上,每一處舊址都見證著信仰,每一塊碑都閃耀著理想。近年來,華池縣檢察院賡續(xù)紅色血脈,以“檢察藍”守護“革命紅”,將公益訴訟扎根于此,通過修復墻體、守護豐碑,喚醒歷史記憶,讓南梁精神在新時代煥發(fā)新的生機。

系統(tǒng)布局:從“點上突破”到“面上開花”

面對縣域內紅色資源分布廣、保護難度大的實際,華池縣檢察院立足系統(tǒng)思維,自覺融入地方發(fā)展全局,認真貫徹落實黨中央關于加強紅色資源保護的決策部署,依法履行公益訴訟檢察職能,將英烈紀念設施、紅色文化資源等納入公益訴訟案件范圍,高質效辦案守好紅色根脈。

該縣檢察院創(chuàng)新打造“紅+綠”公益訴訟工作品牌,推動紅色遺址保護與生態(tài)環(huán)境治理、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略深度融合,實現(xiàn)檢察監(jiān)督從“個案辦理”向“類案治理”、“被動履職”向“主動預防”的轉型。通過建立重點案件督辦機制、壓實屬地管理責任,構建起“黨委領導、政府主導、檢察協(xié)同、部門聯(lián)動、社會參與”的五位一體保護體系,推動紅色資源保護實現(xiàn)從“零敲碎打”到“系統(tǒng)推進”、從“治已病”到“防未病”的全面躍升。

精準監(jiān)督:以“檢察力度”提升“保護溫度”

2023年,華池縣檢察院在走訪排查中發(fā)現(xiàn),閆洼子會議舊址墻體開裂、雜草叢生,“四十二烈士殉難處”標識不清、管護不到位,這些承載厚重歷史的紅色遺址正悄然被歲月侵蝕。面對問題,該院迅速啟動公益訴訟程序,依法向相關部門發(fā)出訴前檢察建議,并持續(xù)跟蹤問效。在檢察機關的有力推動下,爭取到省級專項資金260萬元,對朱堡子烈士墓群等9處紀念設施及多處散葬烈士墓展開系統(tǒng)性修繕。如今,昔日荒蕪的墓區(qū)已綠樹成蔭、莊嚴肅穆,展陳設施煥然一新,英烈安息之地重獲應有的寧靜與尊嚴。

這不僅是對物理空間的修復,更是對精神家園的重建。檢察監(jiān)督的剛性力量與人文關懷在每一處修繕中交匯融合,讓曾沉寂的遺址重新煥發(fā)生機,繼續(xù)向后人訴說著那段不朽的忠誠與信仰。

協(xié)同共治:從“就案辦案”到“聯(lián)動守護”

紅色資源保護,是一項系統(tǒng)工程,離不開多方合力。華池縣檢察院摒棄“就案辦案”的局限,著力構建共建共治共享的治理新格局。

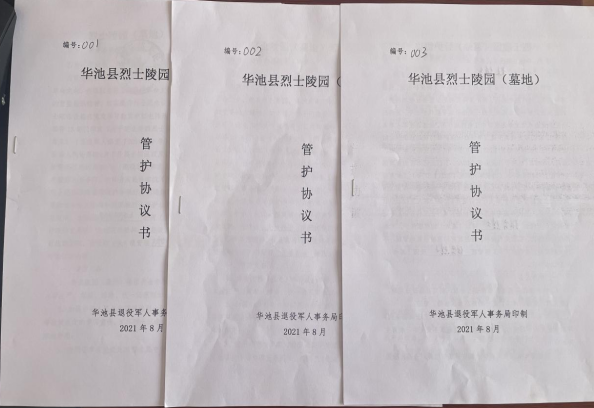

聯(lián)合縣退役軍人事務局、文物局共同設立“紅色革命文物管理保護工作站”,出臺《革命文物保護檢察公益訴訟協(xié)作機制》,實現(xiàn)信息互通、線索移送、聯(lián)合巡查、專業(yè)支持的常態(tài)化運行。依托“益心為公”志愿者平臺和特邀檢察官助理制度,吸納文史專家、基層干部、群眾代表等社會力量參與調查取證、評估論證和效果評議,形成“司法監(jiān)督+行政履職+社會參與”的三維保護體系。近兩年來,共辦理紅色資源保護領域公益訴訟案件26件,已全部整改。

傳承煥新:讓紅色基因“活”在當下

華池縣檢察院深知,保護不是封存,而是為了讓紅色資源“活起來”“傳下去”。檢察官攜手文旅部門建立紅色資源風險評估預警機制,推動保護關口前移;運用大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型,對全縣43處革命遺址實行“一址一檔”動態(tài)監(jiān)測,實現(xiàn)精準識別、智能預警、閉環(huán)管理。打造“‘益’守南梁紅”文化品牌,設立“馬錫五式檢察工作室”,傳承“深入群眾、就地辦案”的優(yōu)良作風。

同時,積極開展紅色法治宣講進校園、進鄉(xiāng)村、進機關“三進”活動,通過情景劇演繹、沉浸式課堂、紅色故事會等形式,讓青少年和群眾在可感可觸中厚植家國情懷。一堂堂生動的法治課,如同一顆顆火種,點燃了信仰之光。

照亮前路:讓南梁星火永放光芒

2025年5月,華池縣十九屆人大常委會第二十四次會議專題聽取并審議通過縣檢察院關于紅色資源保護公益訴訟工作的報告,給予高度評價。會議強調,要進一步加強宣傳引導、深化部門協(xié)作、建強專業(yè)隊伍,持續(xù)擦亮紅色底色。

“我們將以此次審議為新的起點,持續(xù)發(fā)揮公益訴訟檢察職能,更高水平守護紅色根脈,更廣范圍匯聚保護合力。”華池縣檢察院黨組書記、檢察長石廣文表示,“讓南梁的星星之火,穿越時空,照亮新時代的奮進征程。”

歷史因銘記而永恒,精神因傳承而不滅。今天,在這片紅色的土地上,檢察藍與革命紅交相輝映,正書寫著新時代的忠誠答卷。南梁的星火,從未熄滅,它正以法治之光,溫暖歲月,照亮未來。