云南檢察機關立足云南實際,統籌“四大檢察”協同發力,立足“筑牢西南生態安全屏障”的重大使命,主動融入云南經濟社會發展大局,以法治力量守護綠水青山。3年來,共批準逮捕破壞生態環境犯罪案件769件1404人,提起公訴3923件6423人,受理審查涉生態環境民事監督案件20件,行政監督案件3281件,立辦生態環境和資源保護領域公益訴訟案件9504件,34件案件入選全國指導性案例、典型案例。

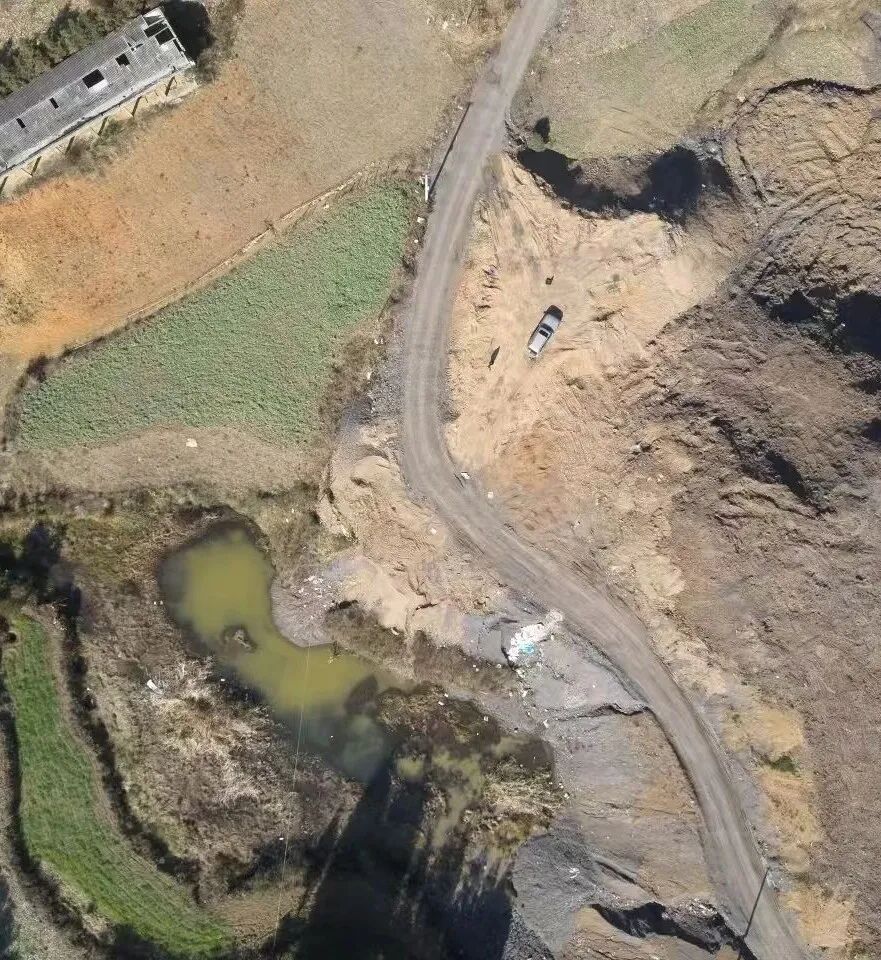

其中一處堆放煤矸石地塊整改前后對比圖,分別拍攝于2024年2月和8月。

融合履職

“四大檢察”協同發力

2024年初,曲靖市下轄的麒麟區、富源縣、羅平縣交界處有洗矸廠違規處置廢料,違法堆放的大量工業固體廢物煤矸石造成耕地損毀、生態破壞,社會公共利益受損。收到線索后,曲靖市檢察機關第一時間組建市、縣兩級專項辦案組啟動調查,部署開展“煤矸石污染治理檢察公益訴訟專項行動”,立辦行政公益訴訟案件10件,提起民事公益訴訟1件;督促相關部門全面清運煤矸石、恢復耕地林地70余畝,追償生態修復費19.77萬元。并推動行政機關出臺《曲靖市煤矸石綜合利用工作指南》等多部門聯合監管機制,從制度上堵塞公益保護漏洞,實現“辦理一案、規范一片、治理一域”。

“工作中,堅持‘一盤棋’思想,有效整合辦案力量與技術資源。強化‘四大檢察’綜合履職,健全線索移送、協同辦理機制,努力實現懲治犯罪、修復生態和社會治理統一。”云南省人民檢察院公益訴訟檢察部主任楊學正介紹,云南檢察機關以“零容忍”態度依法懲治破壞環境資源犯罪,將“最嚴格制度、最嚴密法治保護生態環境”要求貫穿檢察辦案全過程、各環節,筑牢生態司法防線。

精準監督

破解生態治理難題

“以前每到飯點,樓下餐館的油煙就往家里飄,污水溝臭氣熏天,現在這些問題終于解決了!”家住臨滄市臨翔區某小區的張女士對檢察機關推動解決小區環境污染問題贊不絕口。這起看似普通的糾紛,是云南檢察機關聚焦民生痛點,以精準監督破解生態治理難題的縮影。

臨滄市臨翔區某小區為商住一體結構,1至2層商鋪被出租用作餐館后,油煙、污水、噪聲污染讓小區業主苦不堪言。業主委員會訴至法院要求商戶停止侵害,卻因“污染未超國家標準”被駁回訴請。2024年,業主委員會向臨滄市人民檢察院申請監督。該院聯合臨翔區人民檢察院一體化辦案,通過實地走訪、詢問業主、調取監測數據,查明部分商戶存在未開啟凈化器、油煙設備吸力不足、廚余污水亂排等問題,環境污染未徹底消除。

“簡單監督不能解決根本問題,必須推動雙方達成協議化解糾紛。”辦案檢察官說。檢察機關邀請市場監管、生態環境、住建、城管等部門參與調解,從專業角度提出“封堵煙管口、升級吸煙設備、規范使用油水分離器”等整改建議。2024年9月,雙方達成和解協議,商戶按要求整改,業主委員會自愿撤回監督申請。事后,檢察機關持續跟進督促,整改后小區噪聲顯著降低,環境問題得到實質性解決。“此案為商住一體小區環境污染源頭治理提供了可復制的樣本。”云南省人民檢察院民事檢察部主任劉廷梅表示。

在峨山縣,檢察機關則破解了林地恢復“罰而不治”的共性難題。2022年,施某富未經審批擅自在峨山縣某山場開墾林地,該縣林草局對其作出罰款和限期恢復原狀的行政處罰。但施某富未繳納罰款,也未履行修復義務。該縣林草局申請強制執行,但法院強制執行僅扣劃罰款。峨山縣人民檢察院對該案開展行政非訴執行監督,并由行政檢察與公益訴訟辦案人員聯合排查出近3年的11起同類案件,涉及違法占用林地14.86畝,均存在“罰款執行易,恢復義務落實難”的問題。檢察機關向縣林草局制發檢察建議書督促整改。目前,行政相對人已主動履行補種義務,恢復林地81畝,補種樹木2000余株。修復區域被設立為“生態環境修復基地”,實現了“個案糾正”到“系統治理”的升級。

創新修復

實現從“物理修復”到“功能修復”

“通過購買碳匯和補種林木,既彌補了濫伐林木造成的生態損失,又為‘雙碳’目標貢獻了力量。”普洱市寧洱縣人民檢察院檢察官在回訪周某某濫伐林木案生態修復情況時說,該案的辦理是生態修復理念從“補植復綠”的物理修復向“碳匯補償”的功能修復轉變的嘗試。

2023年8月至9月,周某某在未辦理林木采伐許可手續的情況下,雇傭工人采伐思茅松71株,立木蓄積85.32立方米。案件審查起訴階段,寧洱縣人民檢察院檢察官不僅向周某某講解濫伐林木的法律后果,還普及了林業碳匯知識,告知其購買碳匯和補種林木是修復生態的有效方式。“一開始我以為只要賠錢就行了,后來才明白,樹木不僅能防風固沙,還能吸收二氧化碳,破壞了得補回來。”周某某說。

經檢察機關委托測算,周某某濫伐林木造成碳損失量為110.22噸二氧化碳當量。2024年6月,周某某自愿認購林業碳匯110.22噸,并于7月在濫伐地點補種思茅松幼苗213株。同年7月,法院以濫伐林木罪判處周某某有期徒刑一年六個月,并處罰金7000元。2025年,檢察機關實地查看發現,補種的林木成活狀況良好,碳匯補償也已完成備案。“此案創新了‘刑事懲治+生態修復+碳匯補償’的全鏈條治理模式,為林業生態損害多元化補償提供了可復制的方案。”楊學正表示。

協同共治

構建生態保護“同心圓”

在迪慶州,檢察機關依托“河湖長+檢察長”機制,破解了高原固體廢物污染治理難題。在香格里拉市部分村鎮、德欽縣金沙江沿岸、維西縣瀾滄江流域等區域,長期存在建筑垃圾、生活垃圾違規堆放問題,部分河道行洪受阻,土壤遭到污染。2024年4月,迪慶州人民檢察院啟動全州固廢污染治理專項監督行動,采取“州院統籌、州縣聯動”模式,運用衛星遙感技術定位82處違規傾倒點,固定影像證據120余份,精準查清污染事實。

迪慶州兩級檢察機關共立辦案件36件,“一案一策”制發檢察建議書,并運用“聯合踏勘+集中公開聽證”模式,邀請人大代表、政協委員、志愿者參與。最終,迪慶州住房和城鄉建設局編制《迪慶州建筑垃圾污染環境防治工作規劃(2024—2030年)》,德欽縣清理建筑垃圾1.2萬余立方米,維西縣清理河面漂浮物8500余立方米,香格里拉市城區建筑垃圾處置率達100%。不僅解決了垃圾圍村的問題,還編制了規劃,為高原生態保護提供了長效保障。

據悉,云南檢察機關依托“益心為公”志愿者平臺,吸納生態專家、人大代表、政協委員、高校教師等志愿者2500余人,協助辦案近2000件;拍攝《犀鳥歸來》《霧散茶香》等58部生態檢察主題視頻作品,講好生態保護檢察故事。

“下一步,云南檢察機關將堅持依法監督、精準監督,以高度的政治自覺、法治自覺和檢察自覺,持續發揮‘四大檢察’職能,協同各方筑牢西南生態安全屏障,讓云南的山更青、水更綠、天更藍,為生態文明排頭兵建設貢獻更多檢察力量。”楊學正表示。