2024年,貴州森林覆蓋率躍升至63.3%,當中不乏古樹名木的點綴。它們是無言的歷史見證,是鮮活的生態坐標。如何守護這份綠意傳承,考驗著一個地方的生態文明成色,也檢驗著法治建設的深度與溫度。

近年來,貴州法院交出了一份值得關注的答卷。自2022年以來,全省審結涉古樹名木案件41件,設立相關司法保護基地6個,發出司法保護令21份。數字背后,是一場圍繞古樹名木展開的系統性司法探索,彰顯了法治在守護綠水青山中的堅定力量。

守護,首先意味著對破壞行為的零容忍。

貴州法院審理的跨省盜伐、販賣古楠木樹系列案件,都實現了對盜伐、盜割、毀壞、收購、加工等違法犯罪的全鏈條打擊。這傳遞的信號十分明確:對破壞生態的犯罪,無論手法多么隱秘,鏈條多么綿長,都將一查到底,嚴懲不貸。

懲罰,也不僅僅是讓罪犯坐牢。在刑事審判中,附帶民事公益訴訟已成為一項并行不悖的司法要求。這意味著,違法者除了要承擔刑事責任,還必須為造成的生態損害付出代價。

在任某屬、曾某軍非法采伐古柏木一案中,兩人除了獲刑,還被判決承擔生態服務功能損失費和懲罰性賠償金。法律的鋒芒,既要懲戒犯罪,也要力促修復。

圖為情郎村古楠木群

嚴厲的懲處固然能起到震懾作用,但司法的天平另一端,是更為根本的考量:如何讓傷害不再發生?

對于不可再生的古樹名木而言,任何事后的彌補都無法挽回其歷史文化價值的損失。貴州法院的實踐,正體現了從被動應懲到主動預防的深刻轉變。

在安順、銅仁等地,一道道司法保護令,為中華古榕樹、千年紫薇王等珍稀古木劃定了不可觸碰的法律紅線。

以古銀杏聞名的盤州市妥樂村,“世界古銀杏之鄉傳統村落司法保護基地”和法官工作站相繼設立,司法保護力量常駐村寨,融入日常。人們看到,守護古樹與發展鄉村旅游、傳承村落文化,可以并行不悖,相得益彰。

同樣的用心,也體現在對七星關太極古茶、普安四球古茶等特色古茶樹資源的司法保護上,引導著人們在永續利用中實現保護與發展的統一。

懲罰破壞者,更要救治受害者。這不僅是司法的溫度,更體現了對自然遺產價值的深刻認知。

2023年,黔東南州雷山縣2600余歲古楠木王慘遭盜割、生命垂危時,當地法院發出了全國首份《古樹救治令》。這份文書的意義,遠不止于責令被告人支付修復費用,它也代表著一種司法態度——與時間賽跑,盡最大努力去挽救一個珍貴的生命。最終,古楠木王重新煥發生機,這個案例也因此入選“新時代推動法治進程2023年度十大案件”。

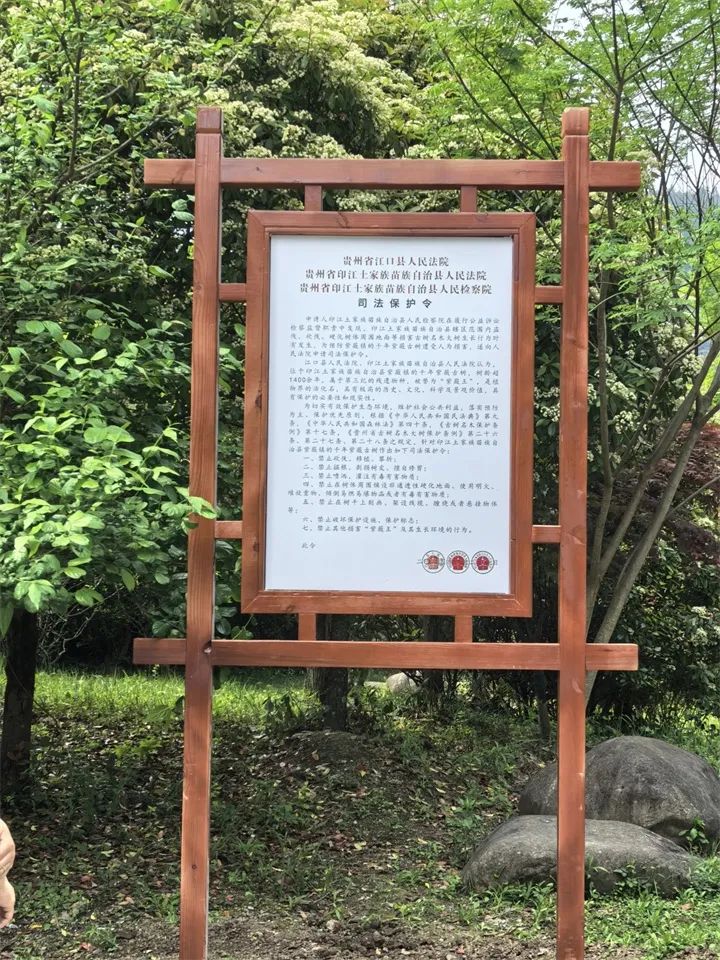

圖為司法保護令

個案的突破,最終要沉淀為制度的基石。一棵樹的命運或許可以靠一次成功的審判來改變,但一片森林的長治久安,則需要系統、協同的治理機制。

貴州法院沒有就案辦案,而是主動向前一步,與檢察、公安、林業等部門攜手,共同織密保護網絡。一項扎實的基礎性工作,是為全省441株千年以上古樹逐一建立“司法檔案”,摸清家底,讓保護更加精準。

在貴陽,“樹長+法官”的協同舉措,讓行政管護與司法監督有效銜接。在多地法庭上,林業專家常常作為專家陪審員出現,為案件審理提供專業支撐。當發現行政管理存在短板時,一份份司法建議被及時發出,推動相關部門堵塞漏洞、改進工作。

圖為法治宣傳現場

而要讓保護古樹成為全社會的自覺行動,司法不能停留在法庭之上,更在于人民的內心擁護和真誠信仰。

在六枝特區,法庭被搬到“千年古楊梅群”的濃蔭之下,鄉親們在古樹的見證下旁聽庭審,法理人情在鄉土間交融。在黔東南州,法官們用當地群眾熟悉的院壩會、山歌表演等形式,將保護古樹的道理娓娓道來。法治宣傳就這樣帶著泥土的芬芳,走進了人們心里,讓愛綠、護綠的種子在更廣袤的土地上生根發芽。

嚴厲打擊、主動預防、緊急救治、系統治理、法治宣傳……貴州法院的探索,構成了一幅多維度、系統化的古樹名木司法保護圖景。這是對“綠水青山就是金山銀山”理念的生動實踐,也是以法治之力推進生態文明建設的堅定步伐。

保護一棵古樹,就是保護一段歷史,守護一方文脈,更是為子孫后代留下一片綠蔭。法治的陽光雨露愈加充盈,蒼翠身影也必將更加挺拔,愈發蔥郁。