從小到大,張煉都喜歡陽光,摯愛深藍。

在外穿著警服時,老張總把身板挺得直直的,在他的審美里,陽光和藍天,就是人民警察的標配,一言一行,亮亮堂堂,都是承諾。

在家不穿警服時,老張喜歡坐在能照到陽光的沙發上,太陽升落,年輕的小張變成了老張,布藝沙發也磨出毛球。

“他工作太忙了,回到家也常坐在那里思考手上的案子。”吳紀紅坐在秋日的陽光里,手掌輕撫座位上的褶皺,“走之前他也在這里坐過。

為偵破一起涉嫌危害國家安全的要案,今年7月,52歲的攀枝花市公安局釩鈦高新區分局民警張煉遠赴黑龍江調查取證,辦案中突發疾病,經搶救無效不幸因公殉職。這一去,竟成永別。

近日,記者來到張煉和妻子吳紀紅在攀枝花城區的小家里,追尋張煉走過的從警道路。房子陳設簡單,客廳里一套用了十多年的布藝沙發上,老張已不在,吳紀紅指著沙發的最左邊,“這是他喜歡坐的位子,那里總能曬得到太陽。”經年累月,座位里面的彈簧已經塌了下去。

這位扎根基層32年的民警,用生命踐行了“對黨忠誠,服務人民,執法公正,紀律嚴明”的錚錚誓言。2025年9月,中共四川省委追授其“四川省優秀共產黨員”稱號。

妻子吳紀紅輕撫張煉遺照

對同事的承諾:“扛在肩,干在前”

“這次,老張本可以把任務交給年輕同事,但他面對工作總有一股子沖勁,從不說‘不’,只說‘我上’。我應該再勸勸他,攔下他......”話還沒說完,攀枝花市公安局釩鈦高新區分局副局長余磊哽咽著說不出話。

然而,余磊知道,風風火火的張煉,哪里是能勸得住的。

32年前,張煉剛從警校畢業,被分配到離攀枝花市區70多公里外的二灘派出所。他在參加工作的第一本工作筆記上寫下“扛在肩,干在前”幾個字,成了他對身上警服許下的承諾。

32年間,張煉就像一顆螺絲釘,哪里需要,就一頭扎在哪里,平凡、敬業,是很多人對他的印象。“當警察,大多數就是平平凡凡,哪有影視劇里那么多轟轟烈烈。

沒有驚天動地,確有危險常在。一條江水穿城而過,一座機場在山上修建,國家級釩鈦產業園區里機器轟鳴,在這里,張煉流過汗,也流過血。

在二灘派出所時,民警們面對著來自二灘水電站里40多個國家的建設人員,膚色不同,語言不通。在分配任務時,張煉第一個舉手,攬下了人口管理這塊難啃的硬骨頭。

白天,張煉蹲守在工地。夜深,工人下班,張煉加班。背著黃色挎包,一手拿著戶籍表格,一手攥著筆,頂著月色,借著星光,穿梭在一個個工棚里。前前后后跑爛了3雙膠鞋,張煉終于把500余名外國暫住人員和其他轄區人口信息梳理得清清楚楚。

“真佩服他,和外國人打交道,大家第一時間想到的就是他。”時至今日,民警王伯山還記得張煉包里的那本英語筆記,封皮皺皺巴巴,里面密密麻麻,全是他標注的發音和注解。

“他太踏實了,干一件事就要干出個結果來。”張煉個頭不高,身材微胖,在執行任務時卻總是沖得比誰都快。

在守衛保安營機場建設時,夜間盜竊建設材料的罪犯有恃無恐,企業連連報警,張煉和同事每晚蹲守。一個多月后的一天,同事胡松剛到所,就聽到了好消息,“抓住了!”

沒走兩步,胡松迎面碰上急得臉通紅的所長,“只說所里有同事在抓捕的時候,摸黑從幾乎垂直的陡坡上跳下來,傷得嚴重。讓我趕緊把人送到醫院,所長急得沒說是誰。可我一猜就是張煉。”果然,推開門,胡松看到張煉躺在床上,滿身泥土混著血跡,睜開眼對他笑笑,“沒事,沖得太猛了。”

“佩服他,50多歲了還有勇氣從頭學起,把新工作干得扎實。”同事唐展沒想到,短短兩年張煉從生手成了情報研判的行家。2022年張煉調任新崗位,手上的工作千頭萬緒,常常要在辦公室里邊學邊干,連續作戰數十個小時是常事,“在煉哥嘴里,我沒聽到過推辭。”

即便前路是未知險境,張煉還是習慣第一個站出來。2012年初春,面對10個多月的高原地區任務,不出意外,張煉第一個報名。

海拔4000多米的卡點,雪花紛飛,氧氣稀薄,張煉臉色白得像紙,血壓高得讓人害怕,他在工作記錄中寫“嘴皮裂得像干涸的土地,心跳快得像大鼓,血壓飆升......站都站不穩。”即便如此,風雪中,張煉挺直后背,堅持著連續值守,直到同事們硬把他架去吸氧。

可剛緩過勁,張煉從床上爬起來,一邊套上衣服往外走一邊念叨著“大家都在堅持著,沒人躲沒人退,我要趕緊回去”,又返回崗位。

直到今年5月,攀枝花市公安局組建專案組,張煉找到領導:“我有經驗,讓我去!”他的話音未落,十多位民警接連請戰。

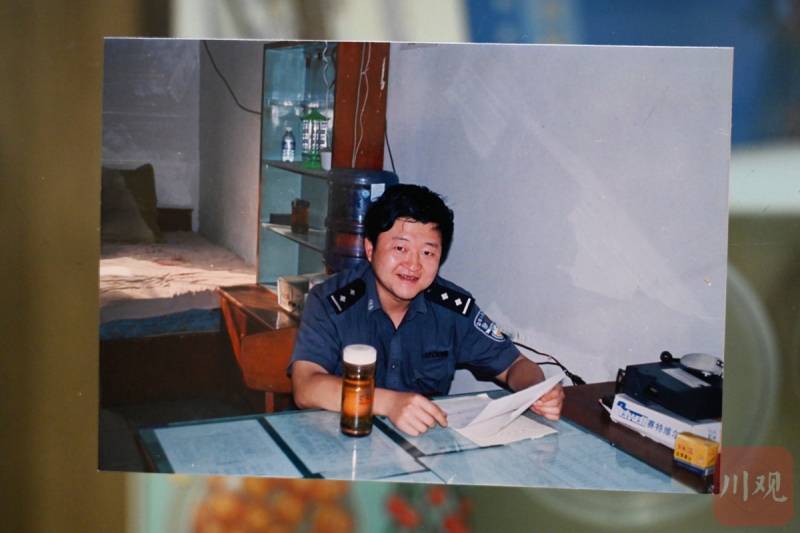

張煉曾經的工作照

對群眾的承諾:靠真心,暖人心

張煉犧牲后,許多群眾在當地公安機關微信公眾號后臺留言“送別人民的好警察”。32年的工作歷程中,張煉27年都扎根在最基層的公安派出所。

遷入、遷出、出生、死亡......在9000余名轄區居民的戶口簿上,承辦人一欄里都蓋著張煉的簽章。

張煉見證了他們的悲歡離合。平凡人的世界,生離死別難免,酸甜苦辣常伴。張煉總覺得,作為人民警察,平凡的自己能給大家提供一份踏實的保護,就是最大的價值。

來上戶的,他總是笑臉盈盈道一句“恭喜添丁”;來銷戶的,他也低沉聲音安慰“節哀”;遷出的他祝“一切順利”,遷入的他叮囑“遇到了什么困難,都可以來派出所找民警”......

“煉哥常說,‘為老百姓服務,暖的是人心,靠的是真心’。”同事們說,小小的一面戶籍窗口,因為張煉變得充滿溫情。但這張交給群眾的“答卷”上,張煉不僅用赤子之心來書寫,還用鮮血守衛。

2000年初,攀枝花的公交線路上搶劫、詐騙、扒竊頻發,已經退休的公交司機們回憶起那段日子,仍心有余悸:竊賊團伙人人手里拿著刀片,里應外合根本防不勝防,春節等返鄉高峰,人心惶惶。

在這個節骨眼上,張煉調任當時的公交派出所,專門負責公交反扒工作。“在警校我們就是同學,那是第一次和他一起執行任務。”王伯山回憶,2003年1月24日,一場針對“刀片幫”的決定性收網行動正式打響。

一輛滿載乘客的公交車上,民警剛亮明身份,犯罪分子立刻揮舞鋒利刀片、瘋狂拒捕,沖在前的張煉沒有絲毫猶豫,一個猛子撲上去,將兇徒死死按倒在地。冰冷的刀鋒瞬間劃破了他的手背,傷口深可見骨,鮮血噴涌而出。

“可他愣是沒松手,縫合時,醫生都說‘再深一點,這手就廢了’。可他還惦記著案子,問‘人都抓到了嗎’。”

3年9個月,1360多個日夜,110余件案子,200余名違法犯罪嫌疑人,張煉交給轄區群眾一份平安“答卷”。

年輕時的張煉

對家人的承諾:對得起身上這身警服

在身邊人的眼中,張煉內斂沉穩、嫉惡如仇,當警察再適合不過。

“高考結束,我哥沒跟家里人商量就填了警校,父母也沒多問,好像一切都理所應當。”張煉的妹妹說,大她7歲的哥哥離家后,見面的時間一年比一年少,“現在我的腦海里總是出現第一次見他穿警服時的樣子,那是我去警校看他,他說‘穿上這身警服,就要當個好警察’。”

“他在單位的時間比在家多。”和張煉結婚27年,妻子吳紀紅是最懂他的人。剛結婚時,吳紀紅埋怨張煉不顧家,手機總是24小時開機,有時飯吃到一半,一個電話就匆匆出門,“回來的時候,衣服上可能沾的是泥水,也可能沾的是血跡,甚至可能帶著傷。”

“怎么可能不擔心。”妻子問他,他從不多說,只安慰“都解決了,沒什么事”。

慢慢地,對于丈夫的行蹤,吳紀紅不多問,也不打擾。而這幾乎是警察家庭獨有的相處模式。

吳紀紅記得,張煉僅對她講過一個案子。

年輕的公交車售票員和乘客發生糾紛,一拳把人打進了醫院,乘客要求賠償。張煉辦了案,見售票員滿面愁容就把他留了下來。幾句暖心話,售票員流下眼淚:家里一個腦癱孩子需要照顧治療,經濟困難,根本無力賠償。張煉沒說話,立即組織在場民警捐款,把自己身上所有的錢都捐了出去。

“他怕我生氣,講得繪聲繪色,可我怎會怪他呢?他不是不愛家,只不過把對家的愛分給了更多需要守護的人。他愛這份職業,敬這份工作,我愛他,也尊重和理解他的工作。”

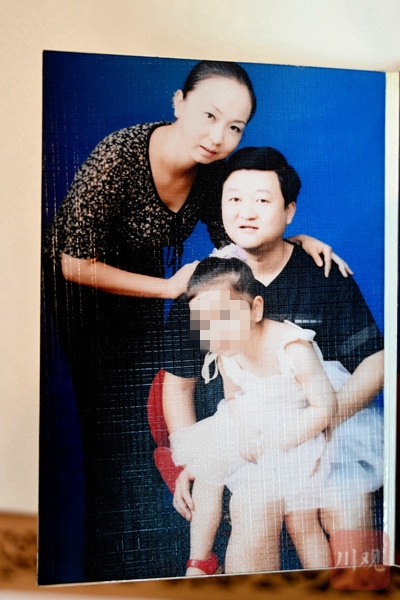

張煉一家三口為數不多的合影

于是吳紀紅教會女兒的第一首歌是《我有一個好爸爸》。“我爸爸話少,但他自己就是我最大的榜樣。”女兒眼里,父親自律,每天跑步鍛煉,微信步數互相點贊成了父女倆的心照不宣;父親節儉,自己的T恤起毛邊仍不愿換新,卻總給家人送上一份小禮物;父親熱愛生活,記賬是必須掌握的技能,還要學會規劃工作,父親孝順,爺爺的制氧機從沒讓別人清洗過,“他對自己很隨便,但對身邊人從不吝嗇。”

去年張煉生日,本約好與家人團聚的他在聽到單位同事家里有事后,悄悄答應別人的換班。吳紀紅忍不住,埋怨他怎么總是不為自己考慮,他卻說:“換班的那些同事家里孩子都小,我的孩子都長大讀研了,反正家里也沒啥事。”

身邊人總對吳紀紅說“你丈夫是個好警察”,但她覺得丈夫“不求上進”:中途明明有機會調任其他單位,他卻始終堅守在一線崗位;評優選先時同事都極力推薦,他一邊說著“再過幾年就可以退休了,讓年輕人去”,一邊躲進辦公室。

這次出差前,張煉曾和女兒約定,等他出差回來,剛好可以接放假的女兒一起回家。可這次,他卻食言了。

“看到這么多人還記著他,念著他,我的心里又暖又酸,暖的是他摯愛一生的事業沒白干,酸的是再也等不到那句‘吃過飯了,照顧好自己’。”吳紀紅打開手機,點開最熟悉的微信對話框,微信名叫“打火機6060”。

張煉和妻子最后的聊天記錄

“打火機是當時手里正巧拿著的,我和女兒笑他取名平凡到太隨意,他想了下,開玩笑說來點不平凡的點綴,加上了6060,是他曾用的警號。”