抗戰名曲《在太行山上》從這里走向全國

“聽吧!母親叫兒打東洋,妻子送郎上戰場。我們在太行山上……”作為土生土長的山西陵川人,我從小聽著抗戰歌曲《在太行山上》長大,耳邊時常回響著那鏗鏘有力的旋律,卻不知歌曲的誕生與家鄉陵川有著緊密聯系。直到2023年7月,我院組織全體干警赴王莽嶺紅色印記展館開展主題黨日活動,通過“抗戰名曲《在太行山上》誕生地”板塊,我第一次直觀了解到這首歌曲與陵川的淵源。

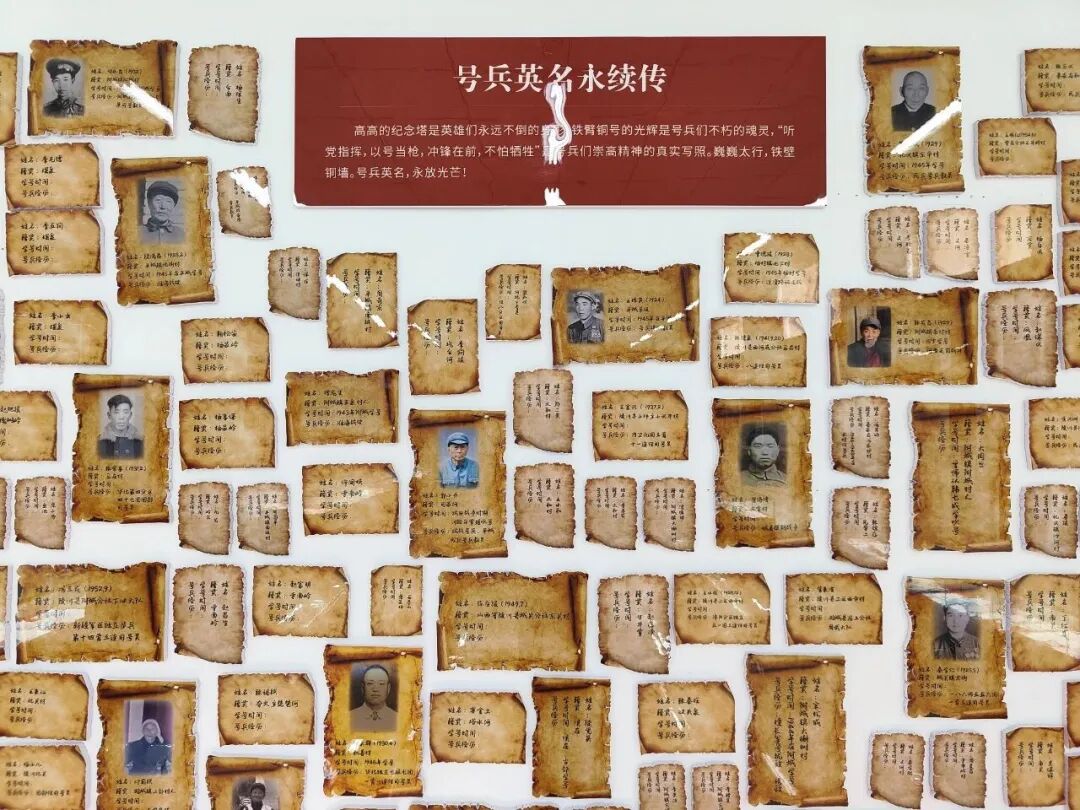

陵川縣檔案館“請聽檔案說—陵川號兵”主題展廳內陳列著號兵的英雄事跡。

軍號是部隊的特殊武器,號兵在戰斗中起著舉足輕重的作用。鮮為人知的是,從抗日戰爭到解放戰爭,再到抗美援朝戰爭,人民解放軍中的許多號兵,都來自同一個地方——陵川縣。

陵川縣,是太行八分區所在地,處在太行山南麓峰巔,地理位置隱蔽,建成根據地的時間較早,群眾基礎好,具備了訓練號兵的有利外部條件。1943年10月,根據太行第八地委和第八軍分區指示,陵川武委會在附城、奪火等地開辦了號兵訓練班,每期招收30人左右。據記載,抗戰時期,陵川縣作為八路軍重要的號兵訓練基地,培養了1700多名號兵,這些人或參加部隊,或作為民兵司號員,一批批投入抗日戰場,他們中的大部分人犧牲時只有13歲到20歲。陵川,也由此書寫了一曲“人倒軍號不斷”的英雄戰歌。

七七事變后,《在太行山上》詞作者桂濤聲赴陵川,陵川街頭“母送兒,妻送郎”的參軍場面令他心潮澎湃,觸景生情間,他在香煙包裝紙上寫就《在太行山上》,經冼星海譜曲,化作壯闊旋律,從太行山席卷全國,響徹大江南北的敵后根據地。

山風拂去歷史的塵埃,太行山上的檢察人也在用腳步丈量著這片英雄熱土,捍衛英烈榮光。從事檢察工作以來,我多次參加我院開展的紅色文化遺址和英雄烈士紀念設施保護公益訴訟專項行動,也逐漸了解到我院近年來開展英烈保護公益訴訟檢察工作的成效:立案辦理英烈紀念設施保護公益訴訟案件20件,督促問題整改30余個,推動陵川縣退役軍人事務局對轄區所有英烈設施進行系統性維護,推動建立“檢察監督+行政履職+群眾參與”的英烈保護長效機制,以及“節日祭掃+日常宣講+新媒體傳播”的立體化傳承體系。

光陰流轉,同樣的山風再次掀起紅色回響。無論是海峽兩岸藝術家匯聚王莽嶺唱響《在太行山上》,還是“陵川號兵事跡宣講”作為全縣中小學開學第一課,這份屬于陵川人特有的紅色印記,早已融入我們的血脈。

來源:山西省陵川縣人民檢察院微信公眾號